日历一页一页地翻过,指针滴答滴答地转着,送走了快乐的六一儿童节,我们又迎来了一个传统的节日——端午。七年级学部组织开展了持续一周的“我的端午——忆中华印记 品粽香四溢”的端午系列活动。

周五下午最后一节课,年级为每个导师组都准备了糯米、枣、粽叶等食材,同学们虽然包粽子技术不甚成熟,但都早已做好准备“大展身手”。包粽子过程中,每个导师组就像一个温馨的大家庭,导师是家长,学生是孩子,大家围着米盆和粽叶,一边说笑一边包,幸福满满,其乐融融。不过有的家庭的家长并不是很“称职”,也是包粽子的新手,这也就“迫使”家庭里的孩子们上演“小鬼当家”,互帮互助!于是,我们看着小大人们有模有样地折粽叶、装糯米、包粽子,系粽子,不时地发出或叹气或惊喜地感叹,那情景还真叫一个热闹!当然,合作之后还要竞赛,孩子们纷纷将各自地粽子拿到老师面前去求评价求表扬,语气中都是自信,满是开心!就像一个孩子跟伙伴说的一样,“我真的感受到了集体的力量!”孩子的语言是最不会去刻意伪装的,虽然孩子们包出来的粽子形状各异,甚至有的因为力气小没有扎紧,但我们知道,他们是由衷地享受这样一个氛围,这样一个大家庭!

之后,学校食堂为孩子们的粽子提供了“成熟”的舞台,孩子们在今天中午,享用到了自己亲手制作的粽子,满足之情溢于言表!

当然,包粽子活动只是此次端午系列活动的一个片段。此次活动的“幕后推手”——七年级的老师们,则早以一个主题为线索,结合各自学科特点,搞起了一场端午全课程!

语文学科组织学生进行经典诗歌诵读以及诗歌创作活动。通过诵读诗人屈原的代表作《离骚》中脍炙人口的经典诗句,学生们了解了屈原博大精深辗转反侧的内心世界,感悟到诗人波澜壮阔奇绝瑰丽的艺术匠心。

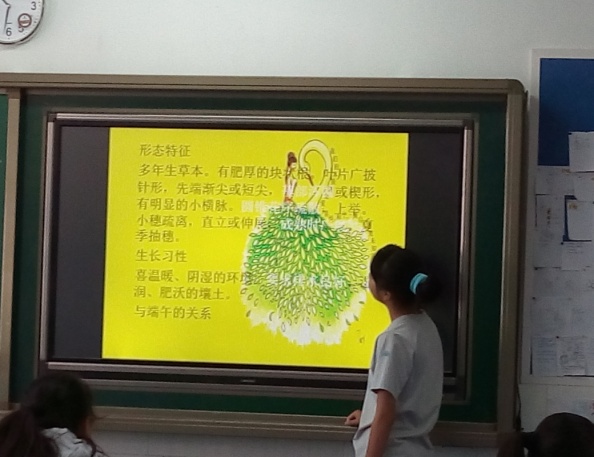

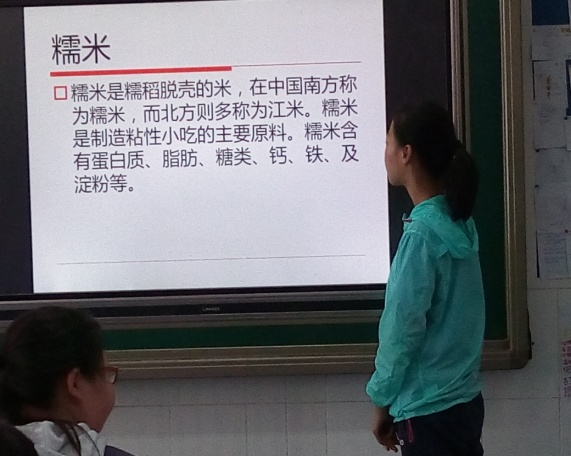

生物学科则开展了“端午植物知多少”的活动。同学们自由分组,小组分工,查阅资料,制作ppt,讲解交流,与大家分享端午中蕴含的生物学知识。这一活动自宣布之时就激发起了孩子们的兴趣。他们跃跃欲试,在准备过程中认真查阅、相互合作,交流时认真倾听,整个过程不仅认识了与端午相关的植物知识,在活动中也体现了学生的自主学习能力、团队协作能力、语言表达能力。这样的课程才具有教育的意义,也是学生喜欢的课程!

历史学科举行了“追根溯源端午”活动,对“端午”的起源、传说、习俗等问题进行了深入探讨。从生活中常见习俗如包粽子、赛龙舟、挂艾草菖蒲、吃五毒饼等,追溯到“恶日”驱邪以及吴越龙图腾崇拜等深层次社会和思想根源,对中国的传统文化有了更深更广的认识。年级的小淘气包李佳成同学认真细致地为大家介绍了端午节的概况,包括名称由来和各地习俗等,而闫岩同学则与同学们分享了闻一多先生对端午起源的考证,拓宽了同学们的视野。

思品学科近期恰好探讨与文化相关的内容,同学们通过对多元文化的考察,不断发现各国文化的独特魅力。而端午节作为中国传统文化的一部分,也被融于课程之中。课上同学们以历史课所讨论的端午起源为出发点,考察中国不同地区端午文化的异同。同学们讨论认为,不同地区关于端午节的理解和想象平等的,这是各自文化权利的体现,我们应该采取尊重的态度。同时,还以“韩国端午节申遗是喜是忧?”为辩题,让孩子们在40分钟的课堂上进行辩论,一个小小辩题又点燃了整个课堂,孩子们你辩我论,据理力争,一方认为“世界上可悲的事情不是失败,而是本可以”,韩国端午申遗给我们敲响警钟,是一件好事;而另一方则认为,自己的东西成为他人囊中之物,实在可悲。辩论的结果没有输赢,孩子们“争吵”的过程是无尽的思维碰撞,是对传统文化最由衷的情感。

绿杨带雨,菖蒲香粽,年级齐动,共度端午,人小志高,思考感悟!七年级的全体师生,在这样一场以端午节为主题的课程盛宴中,将想法付诸实践,践行着对知识最本真的追求,意在激发起孩子最大的学习热情!“忆中华印记 品粽香四溢”,相信七年级孩子们的这个端午,定是与“粽”不同!